知的財産権訴訟における専門委員制度について

- 専門委員制度とはどのような制度ですか?

- 知的財産権訴訟ではなぜ専門委員が有用なのですか?

- 専門委員には,どのような分野から,何人くらい任命されていますか。また,これまでどれくらいの専門委員が手続に関与していますか?

- 専門委員はどのような身分を有するのですか?

- 専門委員はどのような手続に関与するのですか?

- 専門委員はどのようにして指定されるのですか?

- 専門委員と裁判所調査官,鑑定人はどのように違うのですか?

- 専門委員が関与する技術説明会はどのように行われるのですか?

- 技術説明会はどのような事件で開かれるのですか?

- 技術説明会の説明内容は記録されるのですか?

- 専門委員制度について,更に詳しく知るためにはどうすればよいですか?

- 知的財産権訴訟における専門委員制度は今後どのように活用される見込みでしょうか?

- 専門委員制度とはどのような制度ですか?

- 専門委員制度は,知的財産権訴訟など,専門的,技術的な事項が争点となる訴訟(専門訴訟)において,一層充実した審理判断を実現するため,平成15年の民事訴訟法の一部改正により新設され,平成16年4月から導入されました。この制度は,専門訴訟において,その専門分野の豊富な知見を有 している専門家(専門委員)に訴訟手続への関与を求め,専門委員が,争点整理等の手続に際し,裁判官や当事者に対して,公平,中立なアドバイザーの立場から,その事件において争点となっている専門的技術について説明等を行うものです。

- 知的財産権訴訟ではなぜ専門委員が有用なのですか?

- 知的財産権訴訟,とりわけ特許権に関する訴訟においては,その争点が,複雑,高度な専門的技術に関するものであることが少なくありません。専門委員は,このような訴訟に関与し,その専門分野における最先端の科学技術に関する専門的知見に基づき,公平,中立な立場から,争点となっている専門的技術について説明等を行います。これにより,専門的,技術的事項に関する裁判所の審理判断がより適正かつ迅速なものとなり,その判断への信頼がより一層高まることが期待されます。

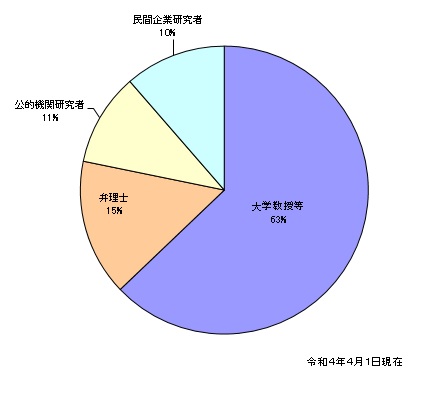

- 専門委員には,どのような分野から,何人くらい任命されていますか。また,これまでどれくらいの専門委員が手続に関与していますか?

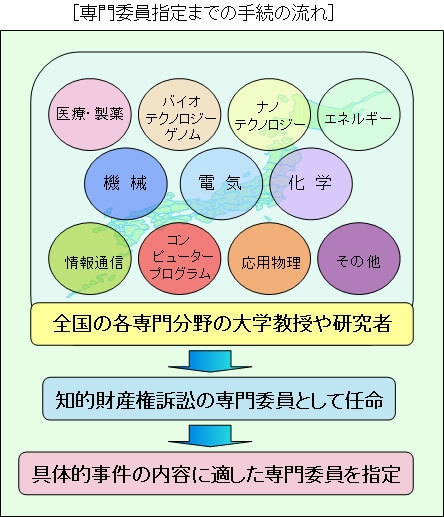

- 知的財産権訴訟の専門委員は,最先端の科学技術の研究に従事している大学教授や研究者を始めとして,全国の各専門分野の第一人者により構成されており,約200人が任命されています。各専門委員の専門分野は電気,機械,化学,情報通信,バイオテクノロジーなど多岐にわたっており,裁判所は数多くの専門委員の中から,具体的事件の内容に適した専門委員を指定することになります。

- これまでに(令和4年4月1日現在),延べ2400人を超える専門委員が知的財産権訴訟に関与しています。

- 専門委員はどのような身分を有するのですか?

- 専門委員は,専門的知識・経験を有する専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の国家公務員です。任命されることによって公務員としての身分を与えられますが,一般の裁判所職員とは異なり,毎日裁判所に登庁する必要はなく,指定を受けた事件についてのみ関与するものです。

- 専門委員として任命された後は,最高裁判所から,所属する裁判所が定められることとなり,所属する裁判所から事件ごとに指定を受けることになります。

- 専門委員の任期は2年です。

- 専門委員はどのような手続に関与するのですか?

- 専門委員は,裁判所の決定により,訴訟手続における争点及び証拠の整理等の手続,証拠調べの手続,和解の手続に関与することになります。専門委員は,通常,争点及び証拠の整理等の手続(弁論準備手続等)に関与し,技術的な事項について口頭で説明しています。知的財産権訴訟では,技術的な争点をより適切に理解するため,専門委員が関与して,口頭弁論や弁論準備手続の中で技術説明会が行われることもあります。

訴訟の流れ

訴訟は,紛争が生じている当事者の一方(原告)から,訴えが裁判所に提起されることにより始まり,裁判官の前で当事者がそれぞれ主張を出し合い,その中で争点(当事者間に争いのある事実)を明確にし,その争点について必要な証拠調べを行い,裁判官が心証を得たところで弁論を終結して,裁判所が判決を言い渡すことで終わる手続です。知的財産権訴訟の分野では,権利関係の確定を目的とする民事訴訟と,特許庁の審決に対する不服申立てを扱う行政訴訟があります。

判決言渡しによる終了のほかにも,訴訟が係属している中で,当事者間で話し合い,折り合いがつくことで和解が成立したり,また,原告が訴えを取り下げることで訴訟が終了することもあります。

※争点及び証拠の整理等

当事者からの言い分を聞いて,どの部分に争いがあるのかを明らかにしたり,当事者から提出された証拠のうち,紛争解決に必要なものは何なのかを確認し,また,今後の訴訟の進行につき協議をしたりする手続です。法廷において行われることもありますが,法廷外の準備室等を利用して行われることが多い手続です。

知的財産権訴訟では,この手続の中で,技術説明会が行われることもあります。

※証拠調べ

当事者から申し出がされた文書や証人,当事者本人,鑑定人,検証物などを取り調べて,裁判を行う上での資料(文書の記載内容,証言,当事者本人の供述,鑑定意見,検証の結果など)を獲得する手続です。

なお,実務上は特許権に関する訴訟では証人尋問手続が実施されることはあまりありません。

※和解

訴訟係属中に,当事者双方が互いに譲歩して,話し合いで紛争の解決を図る旨を約束し,訴訟を終了させるものです。

- 専門委員はどのようにして指定されるのですか?

-

裁判所は,必要であると認める場合には,争点及び証拠の整理等の手続や証拠調べの手続においては当事者の意見を聴いた上で,和解の手続においては当事者の同意を得た上で,各手続への専門委員の関与の決定をします。

専門委員の関与が決定されると,裁判所は,その裁判所に所属している専門委員の中から,訴訟の内容等を考慮してふさわしい委員を選び,事件ごとに指定することになります。

- 専門委員と裁判所調査官,鑑定人はどのように違うのですか?

- 専門的,技術的な事項が争点と なる知的財産権訴訟においては,従来から,専門委員以外にも,紛争の迅速で適切な解決のため,裁判所調査官や鑑定人など,様々な専門家の協力を得ています。そのうち,裁判所調査官は,裁判所に所属する常勤の職員であり,知的財産権に関する事件を担当する裁判所調査官は,知財高裁に11名,東京地裁に7名,大阪地裁に3名います。裁判所調査官は,機械,化学,電気等の技術分野についての専門的知識を有し,裁判所の命を受け,特許,実用新案等に関する事件の審理,裁判に関して必要な技術的事項を調査します。さらに,平成17年4月からは,裁判長の命を受けて,口頭弁論期日等において,訴訟関係を明瞭にするため,当事者に対して問いを発することなどができるようになりました(民事訴訟法92条の8)。裁判所調査官は,指定を受けた事件について関与する専門委員と異なり,原則として,特許・実用新案等の技術型の知的財産権訴訟の全件に関与します。高度に専門的・先端的な技術が問題とされている事件では,裁判所調査官が指定されるとともに,専門委員が関与することもあります。その場合,その特定の技術分野の専門家である専門委員と,一般的な技術知識を持ち,特許・実用新案の手続にも精通した裁判所調査官が,いわば車の両輪のようにして裁判官をサポートすることになります。一方,鑑定人は,裁判所から求められた鑑定事項について意見を述べ,その意見は証拠となり,判決の基礎となります。これに対し,専門委員は,裁判所のアドバイザー的な立場から訴訟手続全般に関与し,その事件に含まれる技術事項について説明を行うものであり,その説明内容は証拠となりません。

| 専門委員 | 鑑定人 | 裁判所調査官 | |

|---|---|---|---|

| 身分 | 裁判所に所属する非常勤職員 | 裁判所職員ではない | 裁判所に所属する常勤職員 |

| 任期 | 2年 | なし | 原則として任期の定めなし |

| 報酬等 | 関与した事件ごとに手当支給 | 鑑定料 | 常勤職員としての給与 |

| 当事者からの尋問 | 尋問を受けることは予定されていない | 鑑定人質問で鑑定結果につき質問を受けることがある | 尋問を受けることは予定されていない |

| 説明又は意見の性質 | 専門的な事項について,裁判所のアドバイザー的な立場から分かりやすく説明する。この説明内容は証拠とはならない。 | 裁判所から求められた鑑定事項について,意見を述べる。この意見は証拠となり,判決の基礎となる。 | 裁判所の命令を受け,必要事項を調査して報告する。その調査結果は証拠とはならない。 |

- 専門委員が関与する技術説明会はどのように行われるのですか?

- 当事者から期日に技術的な事項について説明を受けることを指して,技術説明会と呼んでいます。審決取消訴訟でも,侵害訴訟でも開かれます。技術説明会は,口頭弁論期日や弁論準備手続期日等で行われます。技術説明会には様々な方式がありますが,例えば,口頭弁論期日で多く行われているのは,次のような方式です。

- 技術説明会の期日には,裁判官,その事件を担当する裁判所調査官と,当該分野の専門家から選ばれた専門委員3名が立ち会います。専門委員は,事前に必要な訴訟記録の写しの送付を受け,検討を終えた状態で期日に参加します。

- 技術説明会の冒頭では,説明することを希望する当事者から,発明の内容や先行技術,出願当時の技術常識といった技術事項を中心として数十分程度のプレゼンテーションが行われます。プレゼンテーションの際には,プレゼンテーションソフトを用いて要点をとらえた視覚的・効果的な説明がされることはもちろんのこと,侵害訴訟では実施品や被疑侵害品の実物やビデオ映像を用いて説明したり,特許発明と被疑侵害品の対応関係を図面化した上,対応する部品毎に色分けして対照させて説明することも行われます。

- プレゼンテーションの後,当事者相互間や,専門委員・裁判官等から,当該プレゼンテーションの内容や従前の主張・立証で不明確な点等について,質問がされます。また,専門委員から技術的事項についての説明がされ,自由な雰囲気で議論が行われます。これらの質問と当事者からの回答,専門委員からの説明等を通じて,争点が整理されるとともに,技術的事項に対するより深い理解が達成されることが期待されています。

- 技術説明会の状況(モデル)は次の写真のようになっています。

- 技術説明会の状況(モデル)は次の写真のようになっています。

- 写真(1):口頭弁論期日において技術説明会を実施している様子です。

- 写真(2):原告代理人がプレゼンテーションを行っている様子です。

- 写真(3):被告代理人がプレゼンテーションを行っている様子です。

- 技術説明会はどのような事件で開かれるのですか?

- 技術説明会は,最先端の技術分野や特殊な技術分野が問題になる事件で実施されることはもちろんですが,そのような事件ばかりではなく,当該分野の当業者の認識一般を審理に反映させるのが相当と思われる事件や技術常識が問題になる事件など幅広い事件で実施されています。

- 技術説明会の説明内容は記録されるのですか?

- 技術説明会における当事者の説明内容は,説明に用いた資料を書証として提出すること等により,訴訟記録として残すことになります。他方,専門委員の説明内容は,専門的な事項について,裁判所のアドバイザー的な立場から分かりやすく説明するもので,証拠とはならない性質のものですから(Q7を御覧ください。),逐一期日調書に記録することは行われていません。もっとも,専門委員の説明内容が訴訟関係の明瞭化に必要であるとき等は,別途記録のための手段がとられることもあります。

- 専門委員制度について,更に詳しく知るためにはどうすればよいですか?

-

専門委員の関与する手続や,専門委員の指定及び任免などについては,民事訴訟法92条の2ないし同条の7に定められています。

また,専門委員制度を導入した趣旨については,小野瀬厚他編著「一問一答 平成15年改正民事訴訟法」商事法務48頁等を,知的財産権訴訟における専門委員制度の運用等については,篠原勝美「『知財高裁』事始め-初年度の回顧と展望」知財ぷりずむ2006年3月号1頁,塚原朋一「知財高裁元年-その1年間の実績の回顧と今後の展望」金融・商事判例(増刊)1236号6頁,岡本岳「東京地裁における知財関係訴訟の実務について」判タ1348号31頁,高部眞規子「専門委員制度の更なる活用のために」判タ1368号28頁等をご参照ください。

- 知的財産権訴訟における専門委員制度は今後どのように活用される見込みでしょうか?

- 裁判所では,知的財産権訴訟において争点となる高度な専門的,技術的事項に的確に対応した審理判断を実現するため,専門委員制度のさらなる活用を図るとともに,専門委員実務研究会等を実施するなどして,この制度の運用をより充実したものとするための取組みを行っていく予定です。